運營技術(OT)是電力企業得以安全、可靠發電和配電的一系列組件。OT包括從斷路器和分段器到固態繼電器等操作裝置以及中間過程的許多設備。OT通常也包含控制室應用程序,例如整個網絡的監控與數據采集(SCADA)系統,就像復雜的變電站網關一樣連至各個設備,或者就像傳感器一樣簡單。OT通常應用于關鍵任務框架,負責電力企業運營的員工人人皆曉,但其他人很少(如果有的話)會去考慮或理解。

如果說OT是小范疇概念的話,那么信息技術(IT)則反之。IT系統允許機器直接與人在一秒或更長時間之內交換信息。在電力行業,IT系統無論在數量上還是質量上都實現了指數增長。改進的企業資源計劃(ERP)、地理信息系統(GIS)和客戶關系管理(CRM)系統,以及辦公區域效能工具和移動計算設備,已經遍布電力企業工作場所。但以前,IT的增長和隱形OT設備是井水不犯河水的,OT設備默默地耕耘,服務并保護著電網。

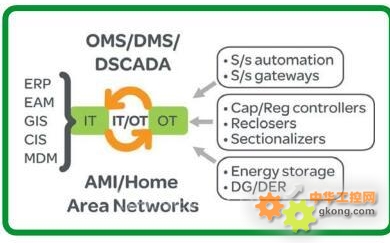

智能電網正在改變電力企業運營,使IT跨越傳統邊界,大大縮短與OT之間的鴻溝,迅速模糊兩個范疇之間的區隔(見 圖1)。本白皮書探討IT與OT之間的動態整合,以及電力企業如何利用該融合,實現更智能、更可靠、更具成本效益的運營。

圖1 IT 與 OT 融合。

智能電網重新定義技術標準

電網現代化的發展正驅動著電力企業在智能化設備和自動化部署方式上發生重大的概念性轉變。

該自動化呈現下列趨勢:

1. OT部署持續增長

2. 電力企業持續實施IT,以塑造、監控和管理其配電系統

3. 電力企業急需整合IT和OT網絡

增長驅動因素

可用于電網的新型設備

OT部署的增長以多種方式推動了智能電網的發展。過去幾年里,新技術不斷被引入市場,從出色的供電監控,到更高效的發電和低消耗,再到更具創新性的能源儲存,塑造更智能的電網。

新型電網技術包括許多帶有整合通信模塊的設備,例如:

● 中低壓線路傳感器和低壓斷路器

● 鑿開功率流波形以簡化可再生能源整合的新逆變器

● 有載抽頭變換裝置,使變壓器成為提供電網靈活性的有源元件

● 基于鉛酸電池、鋰離子和液流電池技術的電網級與消費者級能源儲存設備

此外,智能電表及家庭網絡技術也有助于模糊能源供應與能源配送領域的界線。

傳統設備更加智能,功能更加成熟

除了新技術之外,現有設備的改進如今也正在部署當中。其中包括增加固態繼電器以及自動開關和分段器控制器的‘智能性’,以及改進調節器和電容器控制器。例如,當今的電容器觸排控制器能夠利用遠程、實時參數來影響開關切換,同時通過整合通信模塊對電力質量進行監控和報告。

更多設備實現互聯 ,助力數據交換

各種設備的擴散以及圍繞現代電網的“多面手”心態也推動了OT的增長。2006年的大多數調查指出,SCADA控制在北美的全部配電饋線中使用率不到20%。根據ARC的研究,從那以后,配電變電站自動化每年約以7%的速度增長,而大部分行業觀察者認為該趨勢將會持續到2020年。

以上數據代表了變電站圍墻內的增長,但OT真正的擴散發生在圍墻外的配電饋線上。和變電站自動化不同,饋線自動化意味著每條自動化饋線涉及7到10個線路設備,甚至更多。對電壓/無功控制與日俱增的關注將導致電容器和調節器控制器數量的增加,多數情況下也會增加線路電壓傳感器的數量。用于自愈合和改良開關控制的饋線自動化將導致變電站外智能開關設備的增加。

運營領域的信息技術正在經歷平穩轉型。配電監控與數據采集(DSCADA)和配電管理系統(DMS)過去的開發和維護模式與IT體系結構的其他部分是完全隔離的。并且,它們以前僅聚焦于控制數量有限的運營資產。如今,DSCADA與DMS應用程序應用范圍和整合需求都要寬泛很多。

重新定義角色

與此同時,許多站點的停電管理系統(OMS)已經偏離企業轉向運營領域。OMS曾被許多人視為客戶服務中心應用程序的一個延伸,但現代OMS部署嵌入網絡智能以支持恢復和切換。OMS網絡模型越精確、越新,就越有可能與運營中心的其他應用程序和工作流整合。顯而易見,IT與OT的整合對于塑造、監控和管理配電網絡的運營應用程序有著深遠的啟示作用。

塑造

對精確網絡模型的需求驅動著前端的監控與數據采集(SCADA)、配電管理系統(DMS)和停電管理系統(OMS)應用程序的進一步整合。對于許多遺留的SCADA、DMS和OMS應用程序而言,維持對網絡最新情況的了解可謂一項挑戰。

伴隨著日常大大小小的工作訂單,配電網的變化持續不斷。OMS或DMS的性能要求(某種程度上,配電監控與數據采集(DSCADA)亦然)要求最新網絡模型——或者至少其相關部分,必須立即可用。當發生電力中斷或者即將發生緊急倒閘操作時,電網運營商要求模型處于最精確的當前狀態。然而獲取這樣高性能的模型并不容易。

當今的多數電力企業將地理信息系統(GIS)用作網絡和資產管理工具箱中的關鍵部件。但地理信息系統的網絡模型必須比以往任何時候都更完整、準確和新穎。

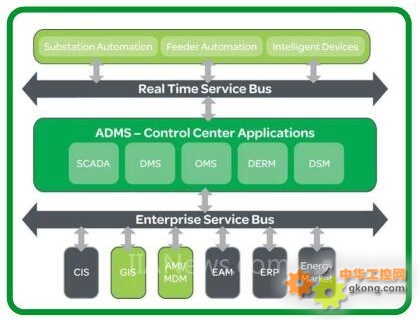

支持性能及當前狀態要求進行新的網絡模型整合。現代整合技術和體系結構能夠幫助SCADA、DMS和OMS共享源自地理信息系統完工網絡的一個通用模型。既實現了單個統一環境和用戶體驗,即“單個版本的事實”,又不會影響數據新鮮度或速度(見圖2)。

圖2 統一電力企業管理架構。

監控

可用于監控電網的大量端點增強了運營意識。但是,配電網絡模型的規模和復雜性算得上是一項管理挑戰。IT/OT系統必須能夠處理大量信息,并且,必須快速整理并識別運營相關數據點。

由于更多互聯設備加入了電網,配電監控與數據采集(DSCADA)系統延伸到了變電站圍墻內外,IT/OT系統必須消化越來越大量的數據才能了解電網的當前狀態。傳統OT設備的關鍵性限制使這項任務成為一種挑戰。大多數遺留現場設備有賴于無法進行升級或更新的專用通信協議。將這些設備與更現代、開放的技術整合,對于IT/OT的融合而言是一項關鍵任務。

智能化‘變電站網關’的使用能夠促進遺留設備的整合,幫助訪問關鍵任務或情境數據。這些設備在現代化變電站自動化的開放標準協議下運行,例如IP、DNP3、IEC104和IEC61850。他們能夠連接并轉化可能存在于遺留OT設備的大量較舊的或專用協議。

來自現場的大量信息包含并不容易找到和提取的寶貴洞見。對數據進行分析和解析,以便進一步提高可靠性及電力質量,這對于有效電網管理而言極為關鍵。倘若此類數據被通過整合而累積的正常運營信息所隱藏,那么就會失去改進的機會。傳統的電表數據管理(MDM)工具和企業數據挖掘系統通常無法及時識別并提取寶貴的電網運營信息。基于旨在以實時或近實時的方式管理和解讀數據的平臺,部署運營數據存儲,有助于實現這一目標。

管理

通過融合的IT/OT系統對配電網絡進行控制,相較于傳統系統,更容易,也更困難。一方面,更多的數據以及增強的功能意味著更周全、快速的決策。另一方面,復雜性的增加可能提高操作失誤的風險。在許多電力企業,操作員將需要努力處理更大量的信息,并從更多的備選方案中選擇操作選項。

此外,單獨的DSCADA、DMS和OMS應用程序不會支持配電系統的有效操作。設想一下控制室緊急倒閘操作時的情境:操作員必須恢復對整個街坊或購物中心等商業設施的服務。現在,想象一下,配電系統操作員試圖關注三個不同的系統。操作員必須監控DSCADA系統,以獲得警報和網絡參數,同時留意DMS系統,以確定是否有必要進行倒閘以恢復供電。與此同時,操作員需要靠OMS系統來識別可能導致電力中斷的原因,并設想任何上報的危害,計算受停電影響的客戶數量,并確定可以派哪些人員去提供幫助。這是一個令人怯步的任務,尤其是在大范圍停電的壓力之下。

一些主要電力企業及其供應商合作伙伴采取的一個方法,是將配電運營應用程序整合到單個平臺上。這有助于簡化整個系統的管理與任務執行程序,改進工作流。

該方法通常稱為高級DMS(ADMS),它將DSCADA、OMS和DMS合并到單個平臺上。通過給用戶單個工具,以統一、直接的用戶體驗,提供整合的信息流,為操作員簡化操作和配電網分析,實現高速優質決策。

大規模整合

IT與OT的融合意味著以新的方式集合應用程序和設備,并將原本孤立運行的系統捆綁在一起。隨著設備數量的增加以及IT與OT功能的增加,不同系統集合在一起帶來了全新的整合。要想應對IT/OT集成配電網的需求,就要改進通信,遵守擴展化標準,并聚焦體系結構和安全性。

通信與協議

IT/OT集成系統可能包含許多網絡,這些網絡結合公私體系架構,并將IP等基于標準的開放技術與現有的專用遺留解決方案進行整合。該共生通信系統集成群將會發展和演變。沒有任何一個運營電力企業能夠從零開始設計其通信體系結構。應當維護的重要參數是那些在關鍵任務應用程序中支持OT的參數。那些正是確保可靠性、可用性、安全性和可預見性能的系統。

標準

智能電網帶來的最大附加益處之一,是支持政府和產業團體開展的工作。互操作性標準的制定將在支持電網現代化方面扮演重要的角色。美國國家標準與技術研究院(NIST),國際電工委員會(IEC)、美國電力研究所(EPRI)和智能電網互操作性小組(SGIP)等行業協會,以及智能電網聯盟(GWA)和智能電網架構委員會(GWAC)等行業團體,都對電網設備連接定義及規范的制定做出了貢獻。這些團體推動了智能電網快速向前發展。

填補當前標準缺口的流程已經到位。大部分遵守當前標準的側重于電網的互操作性項目得以繼續推進。

體系結構

除了解決可靠性、安全性等核心性能要求,新的智能電網IT/OT體系結構必須支持現有企業系統在電網建模、監控和管理環境下的整合。

現代電網體系結構必須考慮一個電力企業當前和未來的生態系統。此外,它也需要具備靈活性,以滿足未來需求,同時提供環境保護方面所需的規模和安全性。正如通信體系結構,沒有任何一家運營性電力企業有足夠的財力從零開始設計和實施體系結構。但是存在久經行業證明的體系結構路線圖,可幫助電力企業進行設計。微軟的智能能源參考體系結構(SERA)和思科的GridBlocks體系結構是兩個有用的參考體系結構版本。兩種參考版本都有記錄詳盡的參考模型,并提供關于整合設計的有益探討。

以上兩種參考體系結構都提到了用于連接經IT強化的OT的各端點的技術的重要性。許多現代體系結構方法將實時或近實時數據流從企業數據流中分離開來,結果是基于時間和優先級的兩種不同數據通路。該‘二總線’概念并非全新出爐,但它確實有助于電網公司架構師考慮數據集成的不同要求,選擇適當的技術去滿足需求。

總結

電力企業利益相關者無需擔心IT/OT融合的前景。雖然電力企業傳統運營方式幾乎每個方面都會發生變化,但智能電網技術部署能夠讓電力企業為客戶提供更好的服務。

向智能電網轉型是一種演變,而非一場革命。意識到IT對運營設備產生的重大影響是改變的開始。接下來需要就更智能的網絡創建清晰、長期的路線圖。該路線圖應包含通信體系結構,并且最重要的是,應包含適應IT/OT融合趨勢的體系結構。路線圖在手,IT/OT融合方案將作為互聯整體的一部分,幫助電力企業人員部署各個電網現代化應用程序項目。最后,必須謹慎考慮涉及網絡塑造、監控和管理系統的決定。部署高級DMS有助于電力企業成功實現IT/OT技術的加速。