美、德、中工業互聯網發展模式概述

http://m.sharifulalam.com 2022-08-25 10:02 來源:北明數科

工業互聯網的概念最初于 2012 年由美國通用電氣公司(GE)提出,指在物聯網的基礎上,綜合應用大數據分析技術和遠程控制技術,優化工業設施和機器的運行維護,以提升資產運營績效。工業互聯網是重要的網絡基礎設施,同時還是新業態和新模式,對于提高工業生產率、加快構建“機機互聯、人機互聯”的新制造業體系有著重要作用。

美國工業互聯網的發展模式

2008 年國際金融危機之后,美國意識到之前的“去工業化”導致了“產業空心化”的問題,因此,為了振興經濟,美國政府提出了制造業復興計劃,開展了“再工業化”戰略。

2012 年,美國的通用電氣公司(GE)在全球范圍內首次提出“工業互聯網”,它是工業革命帶來的機器、設施、機群和系統網絡方面的成果與互聯網革命涌現出的計算、信息和通信系統方面的成果的融合。工業互聯網把工業系統與低成本的傳感器和互聯網的連接能力融合在了一起,走上了舞臺。

2014年,美國的 GE、IBM、Cisco 等龍頭企業主導成立了工業互聯網聯盟(IIC),為進一步構建工業互聯網平臺打下了堅實基礎。IIC 共同推動工業互聯網發展,強化工業互聯網平臺的服務能力。

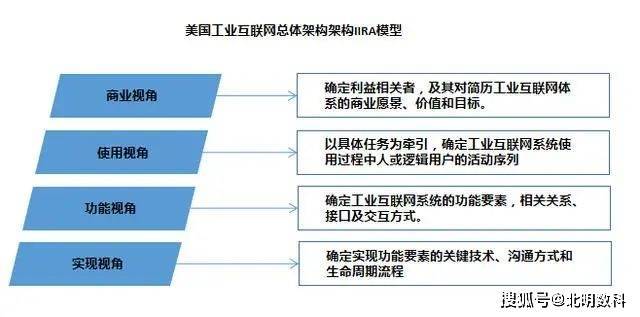

2015 年 IIC 發布了工業互聯網 IIRA 參考架構,如圖 1 所示,系統性地界定了工業互聯網的架構體系。2017 年 IIC 提出了 IIRA 1.8 版,其中融入了新型工業物聯網(IIoT)技術、概念和應用程序,使業務決策者、工廠經理和 IT 經理能更好地從商業角度驅動 IIoT 系統開發。

美國工業互聯網總體架構IIRA模型(圖片來源:美國工業互聯網聯盟IIC)

2018 年 12 月 GE 提出了 Predix 平臺,這是工業互聯網發展的又一次重大突破。GE 希望 Predix 成為工業互聯網的標準,成為各個合作伙伴都愿意參與的生態系統。Predix 通過對外開放,可以和業界其他合作伙伴進行“互操作”,將各種工業資產設備和供應商相互連接并接入云端,同時提供資產性能管理(APM)和運營優化服務。

美國參數技術公司(PTC)在制造業研發領域具備產品和服務優勢,是 CAD/CAE/CAM/PLM 領域最具代表性的軟件公司。該公司憑借 ThingWorx 平臺被多家研究公司評為 2018 年全球工業互聯網市場技術領導者,成為全球應用最為廣泛的工業互聯網平臺企業。

從美國工業互聯網的發展過程來看,美國政府并未設立專門的推進機構,也沒有制定相關國家戰略,而是堅持市場化原則,由企業主導進行,依托其行業巨頭和發達成熟的市場機制實現工業互聯網的蓬勃發展。

德國工業互聯網發展歷史

德國于 2013 年漢諾威工業博覽會首次提出了“工業4.0”的概念。在當時,德國制造業面臨一系列內外部挑戰:外部面臨短期出口下滑、中期產業升級壓力、長期競爭壓力等;內部面臨勞動力成本上升、創新能力減弱和制造業比重下滑的困境等。

德國“工業4.0”戰略是對“工業1.0”(機械制造設備引入)、“工業2.0”(電氣化應用)和“工業3.0”(信息化發展)的延伸。“工業4.0”戰略是主要以物聯網(Internet of Things,IoT)和務聯網(Internet of Service,IoS)為基礎,以迅速發展的新一代互聯網技術為載體,加速向制造業等工業領域全面滲透的技術革命,充分融合互聯網+制造業,構建智能工廠、實現智能制造。

工業 1.0 是 18 世紀開始的第一次工業革命,實現了機械生產代替手工勞動,進入蒸汽機時代;工業 2.0 始于 20 世紀初,依靠生產線實現批量生產,進入電氣化時代;工業 3.0 指 20 世紀 70 年代以后,依靠電子系統和信息技術實現生產的自動化,步入信息化時代;工業 4.0 強調從裝備的智能化升級出發,利用數據技術,將信息數據化、智慧化,提升生產制造的服務能力,步入智能化時代。

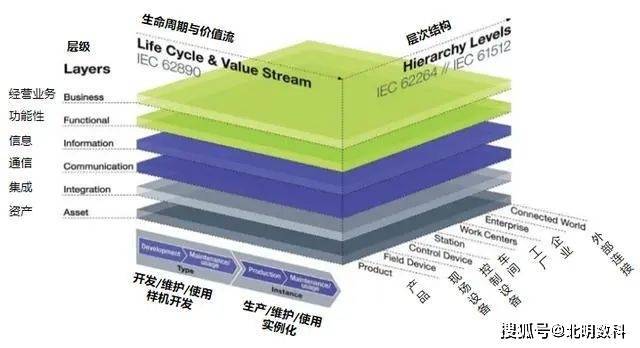

德國工業4.0架構RAMI4.0模型 (圖片來源:德國電工電子與信息技術標準化委員會DKE)

德國以鼓勵創新為核心,為工業 4.0 戰略的發展予以政策支持。2013 年 4 月,德國政府發布了《保障德國制造業的未來--關于實施工業4.0戰略的建議》,并在此后陸續出臺了一系列指導性政策,如 2014 年 8 月通過《數字化行動議程(2014-2017)》,2016 年發布“數字戰略2025”,2017 年又發布了“數字平臺”白皮書,制定“數字化的秩序政策”。此外,為鼓勵技術創新,德國政府加大稅收優惠力度,并設置高科技創業基金,對實施“工業4.0”過程中的創新型企業研發給予風險投資支持。

德國的工業互聯網發展模式模式有別于美國,主要以創新產品的質量為核心進行熊彼特式非價格競爭。因此,德國依托制造業優勢,在政策層面激勵工業互聯網平臺的技術創新。

中國工業互聯網發展模式

2010 年以前,是中國工業互聯網發展的萌芽期。2009 年,阿里巴巴集團率先開展云平臺的研究,并與制造、交通、能源等眾多領域的領軍企業合作,為一些工業企業搭建云平臺奠定良好基礎。

2010 年—2014 年,中國進入工業互聯網的發展初期階段。騰訊和華為等公司逐步搭建并開放平臺,對外提供云服務。

2015 年至今為工業互聯網快速發展階段。航天云網、三一重工、海爾、富士康等企業依托自身制造能力和規模優勢,推出工業平臺服務,并逐步實現由企業內應用向企業外服務的拓展。和利時、用友、沈陽機床、徐工集團等企業則基于自身在自動化系統、工業軟件與制造裝備領域的積累,進一步向平臺延伸,嘗試構建新時期的工業智能化解決方案。

我國工業互聯網體系架構在探索中不斷完善。2016 年 8 月,中國工業互聯網產業聯盟發布了《工業互聯網體系架構(版本1.0)》,提出了工業互聯網網絡、數據、安全三大體系,為工業互聯網的基礎研究、技術創新與產品開發、標準體系建設指導以及實踐工作方面作出了重要貢獻。

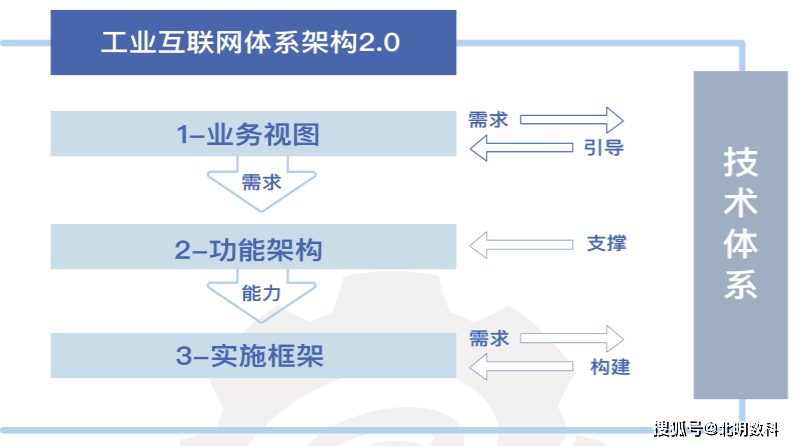

隨著我國工業互聯網的不斷發展和演進,2020 年 4 月,工業互聯網體系架構 2.0 問世,如圖 3 所示。體系架構 2.0 繼承了 1.0 的核心思想,包括業務視圖、功能架構和實施框架三大板塊,以商業目標和業務需求為導向,進行系統功能界定與部署實施,為我國工業互聯網的發展方向提供了更加細化的指引。

中國工業互聯網體系架構2.0(圖片來源:中國工業互聯網產業聯盟)

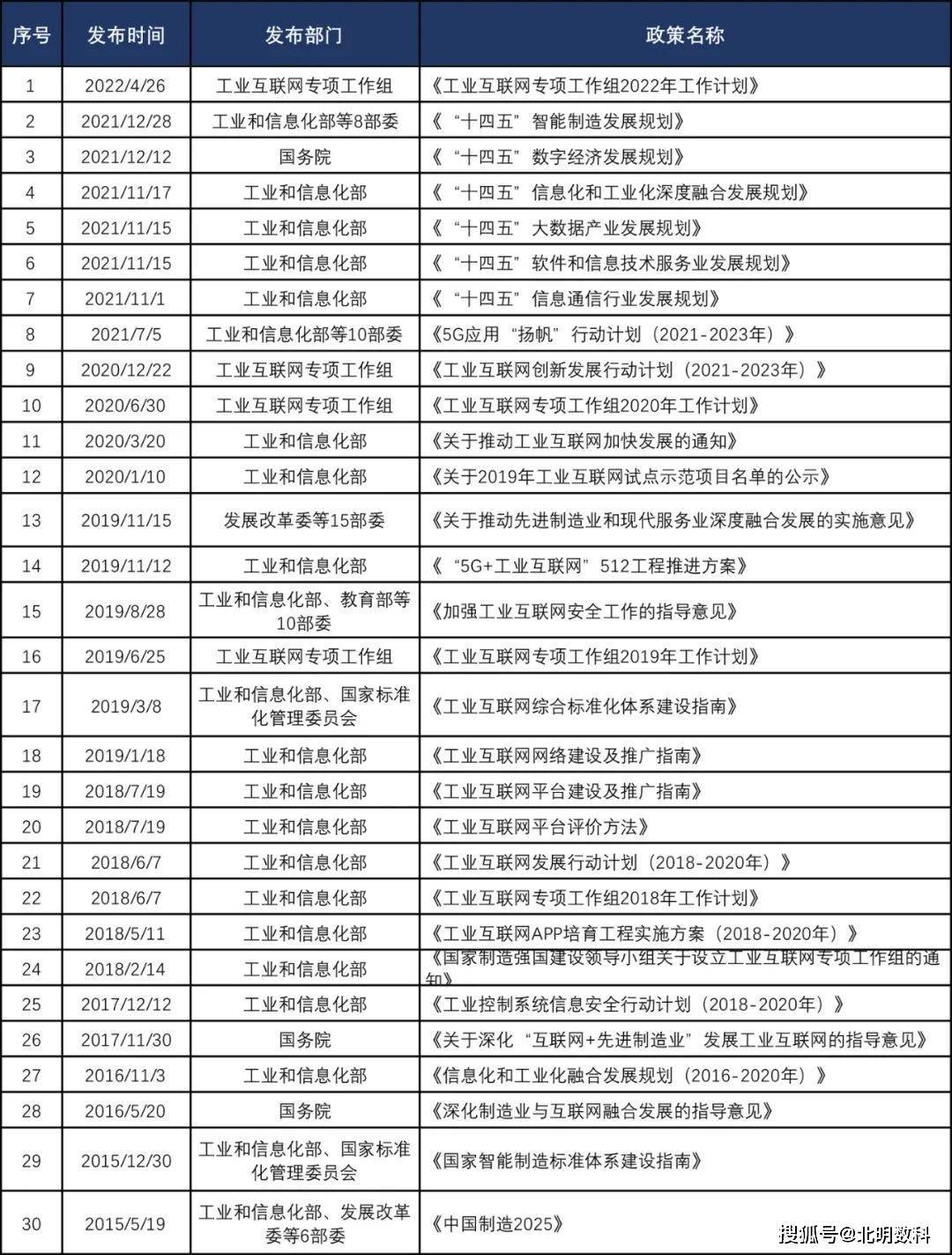

我國對于工業互聯網的發展提供了強有力的政策支持。2015 年以來,我國陸續出臺關于“互聯網+”、中國制造強國建設戰略等領域的多項產業政策,推動工業互聯網的建設。在十九大報告提出要“推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合”后,工業互聯網相關政策更是持續加碼:2017 年 11 月國務院發布《關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》,形成了我國工業互聯網發展的頂層設計。2018 年 2 月工信部開展工業互聯網“323”行動,計劃實施工業互聯網三年行動計劃。緊接著國家制造強國建設領導小組下設立工業互聯網專項工作組,統籌協調我國工業互聯網發展工作。2018 年 5 月,工信部印發了《工業互聯網APP培育工程實施方案(2018—2020年)》,在未來三年中協同推進工業 APP 發展。同年 6 月,工信部印發《工業互聯網發展行動計劃(2018—2020)》和《工業互聯網專項工作組2018年工作計劃》,提出到 2020 年底初步建成工業互聯網基礎設施和產業體系的行動目標。2020 年 12 月 22 日,工業互聯網專項工作組印發《工業互聯網創新發展行動計劃(2021-2023年)》,指出 2021-2023 年是工業互聯網的快速成長期,力求推動工業互聯網新型基礎設施建設量質并進發展,大范圍推廣新模式、新業態,顯著提升產業綜合實力。2021 年提出的“十四五”規劃要求積極穩妥發展工業互聯網,打造工業互聯網平臺,構建多層次工業互聯網平臺體系,培育數據驅動的制造業數字化轉型新模式新業態。重點政策匯總見表 1。

表1 2015-2022年我國工業互聯網相關政策匯總

總 結

通過綜合比較美、德、中三國工業互聯網的發展歷程,可以發現:美國工業互聯網的發展由企業主導,政府并未將其列為國家戰略,主要堅持市場化原則,以資本為導向,由跨國巨頭推進。德國工業互聯網的發展則以其制造業創新為核心,根據其自身在制造研發領域的優勢,聚焦于其創新產品質量而非市場價格競爭,堅持打造新型工業形態的戰略。中國工業互聯網的發展仍處于初級階段,面臨著核心技術缺乏自主創新、細分領域之間合作不足、生態體系薄弱、商業模式創新不夠等問題,主要依靠政府主導以及相關政策扶持發展。國家希望以推進供給側結構性改革為主線,結合實施建設制造強國戰略和數字經濟發展戰略,依托工業互聯網,促進新一代信息技術與制造業的深度融合,從而推動實體經濟加速轉型升級。

相關新聞

- ? 算力底座加速升級,我國工業互聯網實現 41 個工業大類全覆蓋

- ? 海爾集團收購新時達完成股權交割,深耕卡奧斯工業互聯網生態

- ? 一鍵“通關”數字化!卡奧斯企業級工業互聯網平臺2025版發布

- ? 工業互聯網平臺邊緣管理國家標準公開征求意見

- ? 蟬聯《中國500最具價值品牌》行業首位,卡奧斯以AI驅動品牌增長

- ? 京津冀網絡安全和工業互聯網產業聚集企業超2000家 產業規模穩居全國第一梯隊

- ? 中國工業互聯網研究院發布《全國主要城市工業互聯網發展指數報告》

- ? 卡奧斯與云圖控股,全面合作簽約!

- ? 賽意信息擬3.3億元投建加碼研發 5名實控人多次減持累套現約7億元

- ? 成功入選!卡奧斯AI助力三大行業實現智能化轉型