機器人投資浪潮拉開帷幕 中國或成重量級玩家

http://m.sharifulalam.com 2016-05-06 14:46 來源:華爾街見聞

人工智能的迅速發展讓機器人開始從實驗室走進現實,與此同時新一輪投資浪潮也拉開帷幕。在新型機器人發展過程中,美國和中國大有趕超德國與日本的勢頭。

據科技行業咨詢公司IDC數據,機器人市場年化復合增長率高達17%,到2019年市場規模將達到1350億美元。

據另一咨詢公司CB Insights數據,去年美國機器人行業風險投資金額同比翻番至5.87億美元。在亞洲,日本和中國在機器人上的支出已經占到全球的69%。

盡管當前資金向新型機器人行業的流入仍處于早期階段,但已有的領先指標均顯示這種創新經濟增長已經卯足了勢頭。

英國《金融時報》援引硅谷研發自動快遞機器人的企業Dispatch聯合創始人Uriah Baalke稱,目前硬件和機器學習算法的改善速度呈“指數級”,機器人運行所需要的計算能力要求大幅下降,從而促進了大量能夠在人類空間自主活動的新型機器人的誕生。

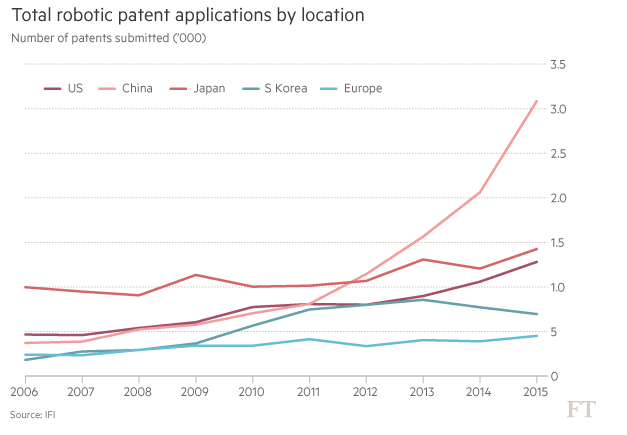

專利研究公司IFI Claims數據顯示,過去十年來,機器人行業專利申請年均申請數量增長了兩倍。去年中國相關專利申請占到了全球的35%,是日本的兩倍。

(圖表來自英國《金融時報》)

據德勤近期一份報告,人口老齡化嚴重的日本擁有全球50%的工業機器人,目前部署在工廠的機器人數量多達25萬,并計劃到2025年讓這一數字達到100萬。

德國政府也已啟動“工業4.0”計劃,以便利用人工智能、機器學習、傳感器、高級機器人和自動化技術,實現新一輪工業革命。

不過隨著機器學習等技術的運用,機器人也開始從工廠產品線延伸到更多領域,在這一過程中,美國和中國也大有趕超日本和德國等在傳統工業機器人領域占據主導地位的態勢。

《金融時報》援引俄羅斯投資人Dmitry Grishin稱,目前“最有意思的事情”發生在硅谷或者說是美國,而隨著無人機等低成本機器人走入更多消費者和企業之中,在硬件生產上的專長也將讓中國成為這一市場的一個重量級玩家。

但是在硬幣的另一面,中國機器人市場存在補貼泛濫的現象。據經濟觀察報報道,通過各地經信委摸底調研后報到工信部的行業最新數據顯示,全國共800家機器人企業,其中本體企業200家左右。

“中國的機器人行業從未像現在這般擁擠不堪。”報道稱,盡管如此,仍有大量的外部資本和其他行業的企業試圖通過更名、改變營業范圍以及并購投資等方式,擠進這場競賽當中。發展前景是一方面,更重要的是,這些地方給出了真金白銀的信號——補貼。

以深圳為例,自2014年起至2020年,深圳市財政每年都將安排5億元,連續7年補助機器人、可穿戴設備和智能裝備產業。而東莞則安排在2014-2016年,由市財政連續三年每年安排預算2億元,資助企業利用先進自動化設備進行新一輪技術改造,這被稱為“機器換人”計劃。整個廣東省政府也不甘落后,就在今年4月18日,該省剛剛將2016年工業與信息化發展專項資金中的機器人發展專題資金約3.6億元,下達到各地級以上市相關部門。

上述報道直言,這像是一場由地方的熱情和補貼引發的“大躍進”。

機器人進入各個領域也引發人類工作被取代的擔憂。規模達350億美元的量化對沖基金Two Sigma聯合創始人David Siegel近日表示,對機器很快會取代人類接管大量日常工作感到“非常憂慮”。

Siegel稱,就業市場中絕大多數人從事的工作,并不涉及“超高的價值”。“他們從事著很常規的工作,而在這些工作上,計算機能做的更好。”這就像內燃氣取代了馬匹以及ATM取代了很多銀行柜員一樣。(文 / 張家偉)