不再低調,中國工業第一大市易主了?

http://m.sharifulalam.com 2023-03-27 15:18 來源:國民經略

無制造,不強市

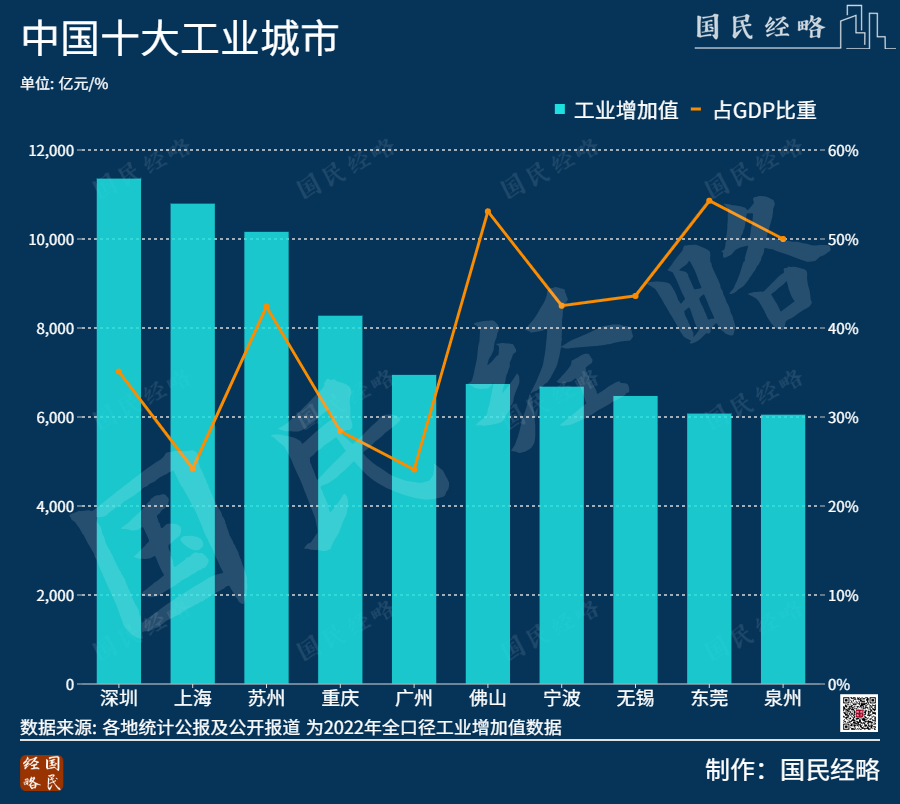

近期各地陸續發布了統計公報,揭示了各產業的GDP信息。最新發布的數據顯示,中國工業十強城市已經邁入萬億級俱樂部。

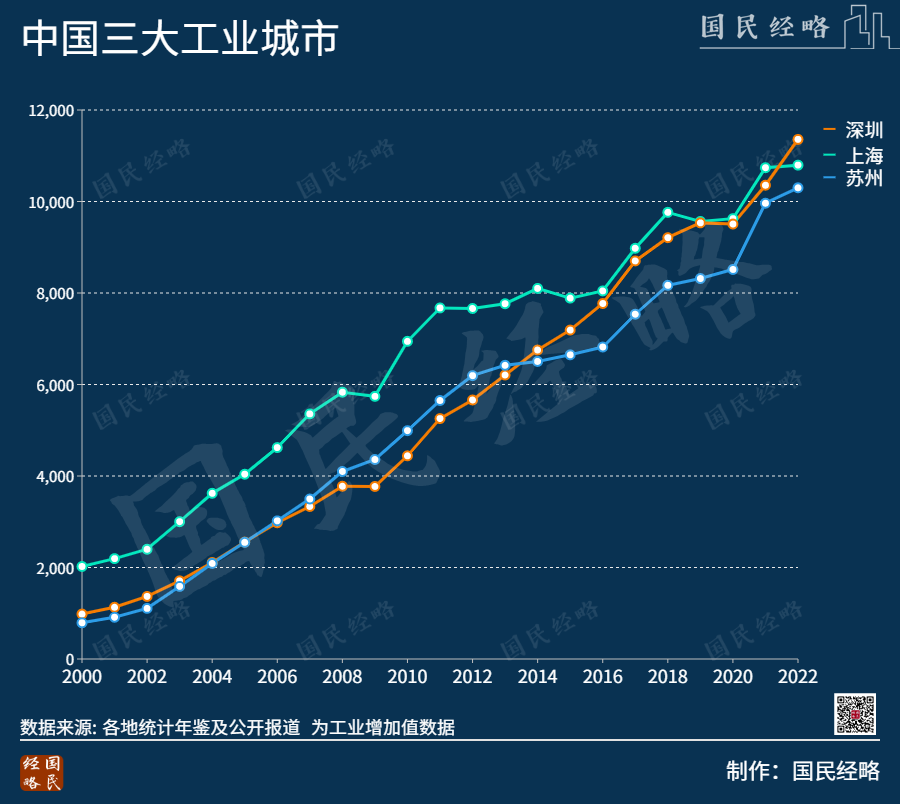

作為第一梯隊的領跑者,深圳、上海、蘇州率先躋身萬億工業GDP俱樂部。

到2022年,這三個工業城市的全口徑工業增加值(工業GDP)全部突破萬億大關,工業總產值更是集體邁入了4萬億俱樂部。

值得一提的是,全國現有600多個城市中,僅有24個城市的GDP突破萬億,而滬深蘇三市的工業GDP體量就已經超過了90%以上的地市。

除了蘇州、上海、深圳之外,重慶、廣州、佛山、寧波、無錫、東莞、泉州也成功躋身十大工業城市之列。

需要注意的是,這些十大城市中,除了重慶位于西部,其他城市均位于沿海地區,其中以廣東、江蘇為最。

作為中國經濟和工業的第一大省,廣東共有深圳、廣州、佛山、東莞四個城市進入十強,這充分體現了廣東省在制造業領域的底蘊和實力。

雖然江蘇省的GDP不及廣東省,但工業增加值卻與廣東省幾乎不相上下,蘇州、無錫兩市也成功進入了十強俱樂部,而南京、南通、常州的工業實力同樣不弱,呈現相對均衡的發展趨勢。

除此之外,這十大工業城市中的一些城市還在特定領域中擁有強大的影響力。例如,蘇州在電子制造領域具有很高的地位,佛山在智能家電領域占據重要位置,無錫則以機械制造著稱,東莞的智能手機以及泉州的紡織和鞋業也在行業內外有著重要的地位和影響力。

盡管這些城市在行政級別上只是地級市,但正是因為沒有省會或直轄市的資源集聚能力,這些城市得以專注于制造業的發展,從而在特定領域中脫穎而出。

誰是第一工業大市?

作為我國工業規模最大的三個城市,上海、深圳、蘇州一直保持著緊張的競爭關系。

長期以來,上海一直是這三座城市的領跑者,而深圳和蘇州則各有所長。但是,最終這一格局被疫情這一超出預期的因素所打破了。

據統計,2022年深圳的工業增加值達到了1.13萬億,首次超過了上海的1.08萬億,成為中國工業第一大城市。

深圳之所以成為雙料工業第一大市,是因為其工業增加值的突破更能凸顯出其工業實力。

事實上,深圳在此之前已連續4年位居全國工業總產值榜首。不過,與總產值相比,工業增加值更具含金量,因為它需要扣除原材料、能源等中間投入,更能準確反映城市的真實工業水平。

深圳工業增加值的超越,標志著該市的工業實力已經得到了全面提升。

深圳能夠躍居為中國工業第一大城市,除了受到疫情的影響外,其早期的產業布局也在最近得到了回報。

深圳長期以來以電子信息產業為第一大支柱產業,但近年來在新能源時代的浪潮中,深圳卻能夠勇立潮頭。以深圳總部的比亞迪為例,該企業堪稱2022年全球汽車行業最大的攪局者,一年賣出180多萬新能源車,超過了特斯拉勇奪全球第一的位置。

受此刺激,深圳的規上汽車制造業增加值也呈現出狂增的趨勢,今年增加了104.5%,成為穩工業的最大貢獻者之一。

此外,深圳還有著一項傳統產業——石油和天然氣開采業。有趣的是,深圳以高新技術產業著稱,但卻成為這項傳統產業的貢獻者。

數據顯示,2022年深圳的石油和天然氣開采業同比增長了13.6%,遠超4.8%的工業增速。盡管深圳本地沒有石油資源,但是中海油深圳分公司在我國第二大海上油田——南海東部油田開采的石油,部分最終計入了深圳的GDP。盡管石油產業占比很小,但也是錦上添花的存在。

總的來說,深圳工業仍然以電子信息、裝備制造、生物醫藥等高新技術產業為主要支柱。這些產業才是深圳工業的真正底牌所在。

哪些城市更“工業”?

衡量城市的工業屬性,一個是看工業排名與GDP排名的差距,另一個看工業增加值占全部GDP的比重。

以排名來看,哪些城市工業更勝一籌?

在主要工業城市里,深圳、蘇州、佛山、寧波、無錫、東莞、泉州的工業排名,均高于其GDP排名,凸顯了這些地方作為工業大市的經濟底色。

與之對比,GDP十強城市里,北京、成都、武漢、杭州、南京都未能晉級工業十強城市。

北京“落榜”,并不令人意外。作為全國政治、文化、對外交往和國際創新中心,北京不以經濟中心為追求,更不將制造業作為主導產業。

作為最早進入后工業化時代的城市之一,北京第三產業占比高達80%以上,為我國服務業最為發達的城市,以服務貿易為特色的中國服貿會最終落戶北京,就是典型例證。

若以工業增加值占GDP比重來看,誰是真正意義上的工業城市?

根據統計,佛山、東莞、泉州工業比重超過50%,蘇州、寧波、無錫超過40%,為不折不扣的工業大市。

作為“世界工廠”的一員,佛山、東莞遙遙領先并不令人意外,兩地的工業實力足以與廣州相提并論,一個是智能家電的王者,一個是智能手機的總部基地。

上海、深圳占比為何相對較低?

作為一線城市,城市競爭力必然是全方位的,主導產業不會集中于某一項,多條腿走路是常態。

上海是國際經濟、金融、航運、貿易和國際科技創新中心,在工業之外,金融業、信息產業、航運貿易產業實力同樣強勁。

2022年上海各產業增加值

深圳表面上看起來是相當純粹的工業城市,但別忘了深圳還是內地第三大金融中心,還是與北京旗鼓相當的數字經濟產業重鎮。

2022年深圳各產業增加值

所以,無論上海還是深圳,并無“產業空心化”之憂。

高新產業競爭力

衡量一個城市的工業實力,不只看工業規模,更要看高新產業競爭力。

隨著大國博弈日益白熱化,經貿戰、產業戰、科技戰日益深化,先進制造業成了擺脫“卡脖子”的重要著眼點所在。

哪些城市的先進制造業實力更為強勁?

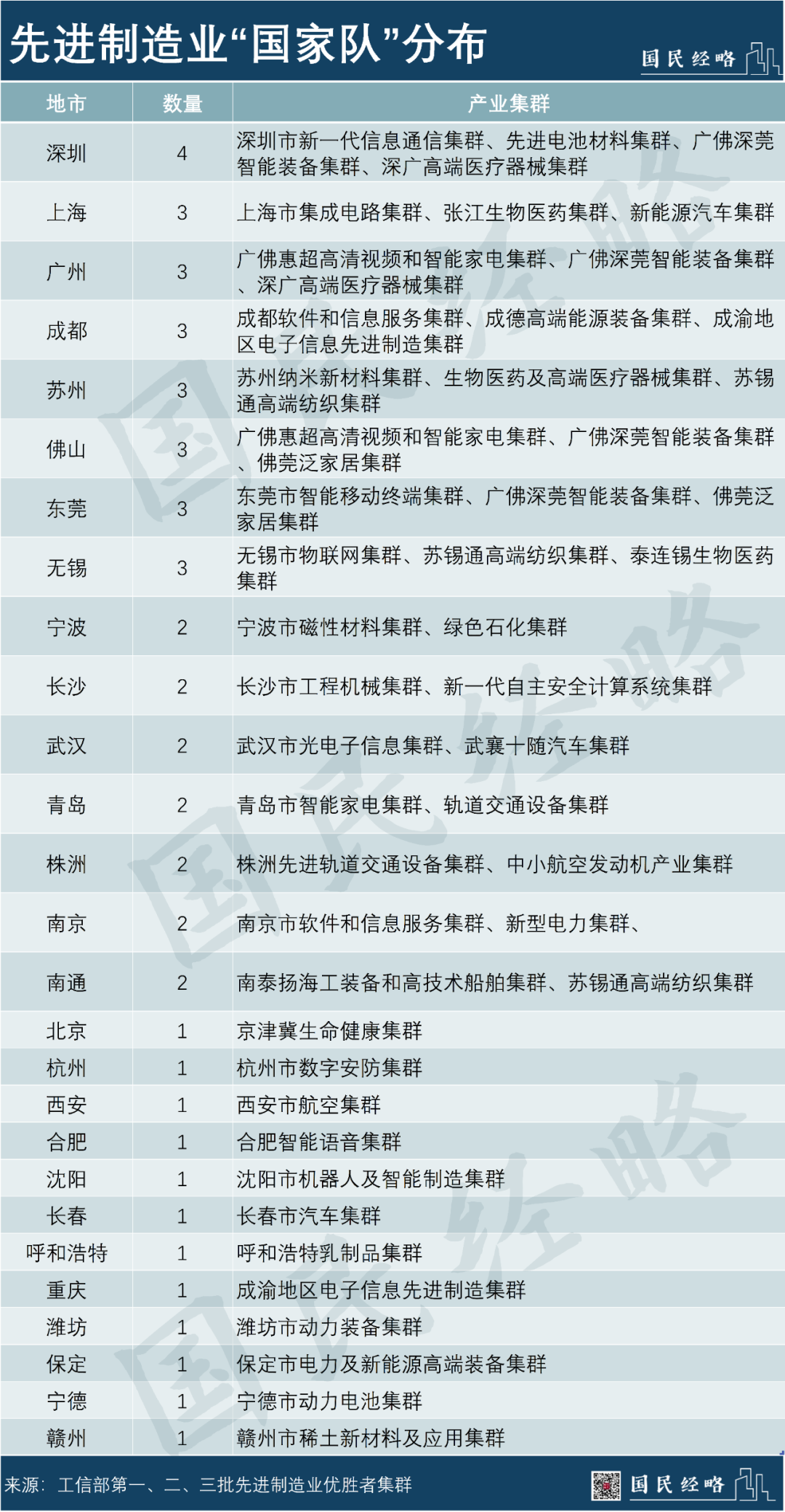

過去幾年,工信部先后發布三批先進制造業集群優勝者名單,共有45個國家級集群。

以城市來看,深圳以4個集群躋身榜首,上海、廣州、蘇州、成都、佛山、東莞、無錫以3大集群位居前列。

在先進制造業“國家隊”名單上,也不乏三四線城市的身影,如株洲、濰坊、寧德等等,這些城市或許經濟總量不高,但在關鍵產業上,卻有影響全國乃至世界的力量。

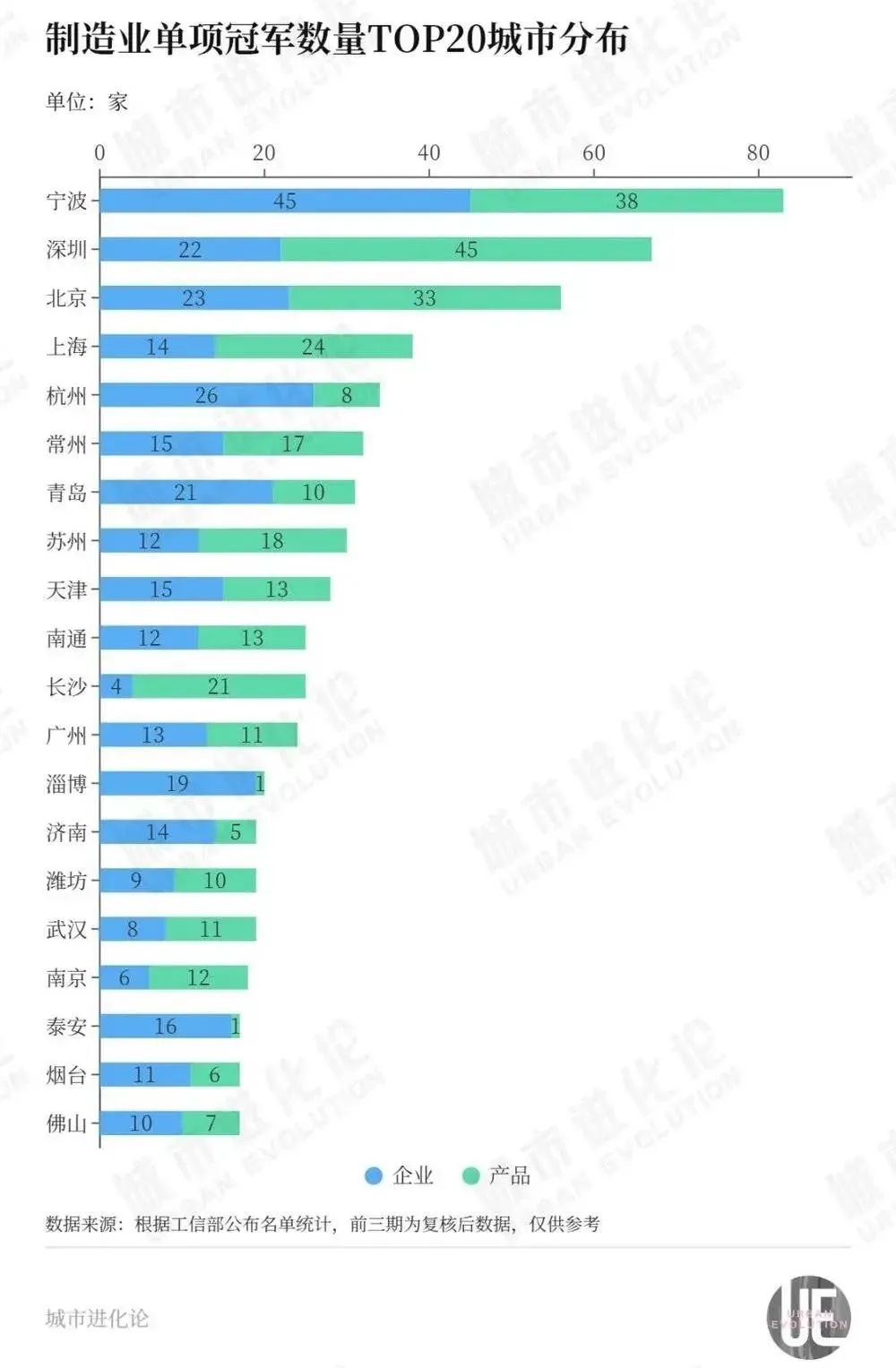

與先進制造業集群“國家隊”作為引領者的角色相比,制造業單項冠軍,則是制造業當家的中場力量。

制造業單項冠軍,指的是在某一細分市場,生產技術或工藝國際領先,單項產品市占率位居全國乃至全球前列,代表全球制造業發展的最高水平和市場活力。

正因為這一點,單項冠軍又有“隱形冠軍”的稱號,猶如掃地僧一般,默默無聞,卻又舉足輕重。

目前,我國已先后培育遴選了7批1186家制造業單項冠軍企業,寧波、深圳、北京、上海、蘇州、青島、廣州、長沙、天津等位居前列。

值得一提的是,這些工業大市,幾乎不約而同提出“制造強市”的目標,以此作為高質量發展的支撐,作為城市晉級的推動力。

至于服務業高度發達的北京,雖然完全不依賴制造業,但也將科技創新作為經濟發展的主要引擎。

從中國目前的發展階段來看,工業化仍舊方興未艾,制造業依舊是經濟重心,后工業化轉型并不適合所有城市。

即使強如廣深,都不會輕易拋棄工業,遑論其他城市?